- Los cables submarinos transportan entre el 97 y el 99 por ciento del tráfico intercontinental y suman más de 1,3 millones de kilómetros.

- Desde la gutapercha y el telégrafo hasta la fibra WDM, su evolución ha multiplicado capacidad y resiliencia, con despliegues y reparaciones altamente especializados.

- Riesgos humanos y geológicos exigen redundancia, gobernanza internacional y colaboración público-privada; crece además su uso científico y de alerta temprana.

- El futuro pasa por integración con la nube y sostenibilidad: rutas optimizadas, eficiencia energética y flotas como el Sophie Germain para un mantenimiento más verde.

Cuando navegamos por la red, enviamos un correo o hacemos una videollamada a otro continente, pocas veces reparamos en la infraestructura física que lo hace posible. Bajo la superficie del mar se extiende una red silenciosa de fibra óptica que sostiene la vida digital del planeta, una especie de red de autopistas oceánicas por donde viajan datos a la velocidad de la luz y con latencias bajísimas. En números gruesos, entre el 97 y el 99 por ciento del tráfico intercontinental pasa por cables submarinos.

Hablamos de una infraestructura crítica en toda regla: enlaza economías, respalda el comercio electrónico, la banca, los servicios en la nube, la IA y, por supuesto, nuestro consumo cotidiano de contenidos. Hoy hay en operación cientos de sistemas que suman en conjunto alrededor de 1,3 millones de kilómetros y, aunque suene grandilocuente, son la auténtica columna vertebral de la conectividad global, con implicaciones tecnológicas, económicas, medioambientales y geopolíticas.

Qué son los cables submarinos y por qué importan

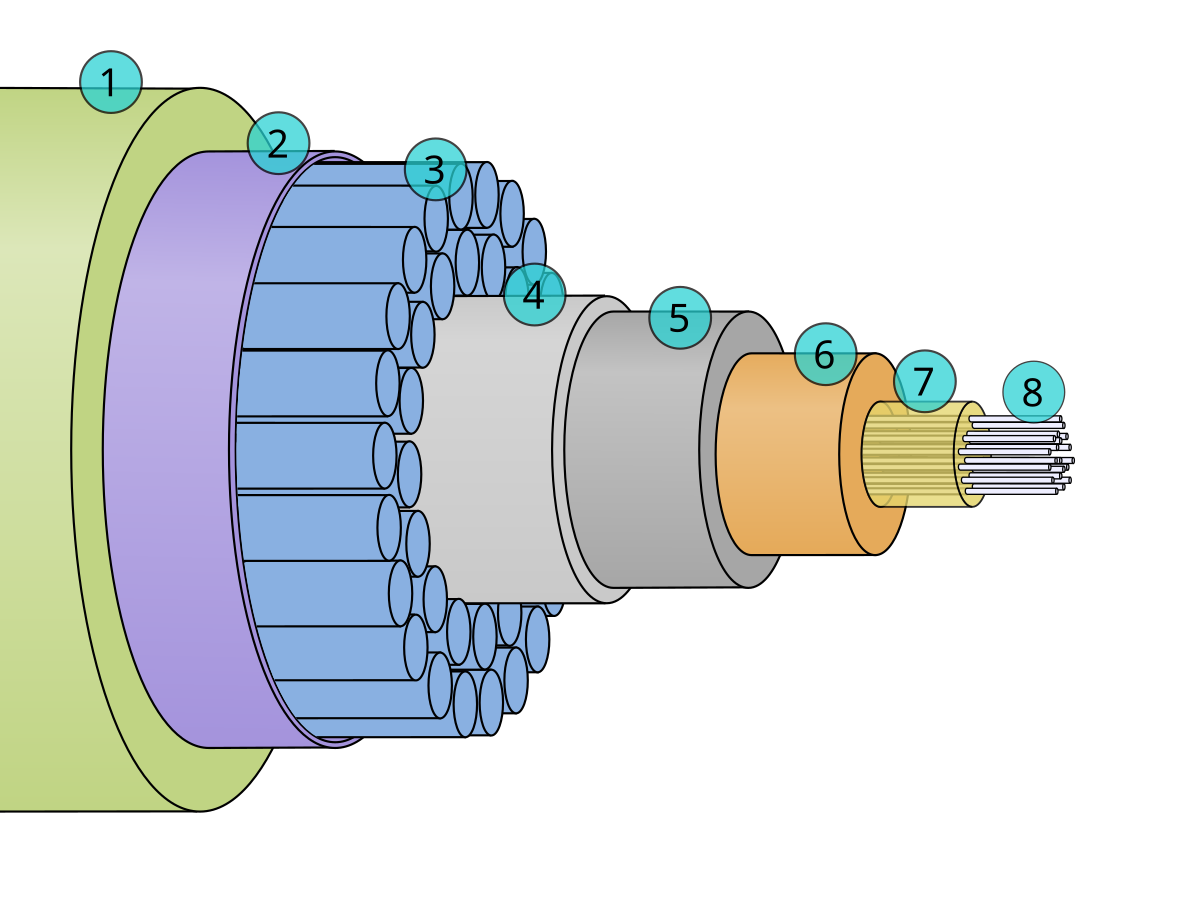

Los cables de fibra óptica son haces de delgadísimos filamentos de vidrio protegidos por capas de plástico, acero y otros materiales. Por su interior, los transmisores envían pulsos de luz que se convierten en información al otro lado, permitiendo tasas de transmisión enormes con latencias muy inferiores a las de los satélites. Gracias a técnicas como la multiplexación por longitud de onda (WDM), un único cable puede transportar decenas de terabits por segundo, con ejemplos emblemáticos como el sistema MAREA, diseñado para alcanzar hasta unos 160 terabytes por segundo.

Más allá de los números, interesa su función: estas rutas unen continentes y grandes hubs económicos y tecnológicos. Sin esta red, Internet sería más lenta y cara, y dependeríamos en mayor medida de soluciones menos eficientes para tráfico masivo. Operadores de infraestructura neutra y de transporte mayorista en España, como lyntia, y consorcios internacionales garantizan que este backbone se mantenga robusto, eficiente y seguro, integrándose con redes terrestres y centros de datos en una arquitectura global coherente, con especial atención a su configuración de redes.

Una historia de ingenio: del telégrafo a la fibra óptica

Los orígenes se remontan al siglo XIX. En 1845 ya se hicieron pruebas de cables telegráficos en Portsmouth, pero la fiabilidad era limitada. El salto llegó con la gutapercha, un aislante resistente al agua que el alemán Werner von Siemens desarrolló en 1847 y que permitió proteger conductores de cobre frente al entorno marino. Con ese avance, la Submarine Telegraph Co. tendió en 1852 el primer enlace entre el Reino Unido y Francia a través del Canal de la Mancha, un hito que, aunque duró poco por un corte fortuito de pescadores, demostró que el concepto funcionaba.

Entre 1852 y 1854 se multiplicaron los ensayos: Irlanda con Escocia, Gales con Irlanda, Córcega con Cerdeña, Suecia con Dinamarca y otros enlaces cortos de menos de 25 millas náuticas. Hubo éxitos y tropiezos a partes iguales, pero cada intento aportó conocimiento sobre tendido, aislamiento y durabilidad, impulsando una carrera tecnológica y comercial sin precedentes. En 1855 se aprobó el primer proyecto transatlántico; falló al poco tiempo, pero la ambición no decayó.

En 1865 se retomó la aventura con el gigantesco Great Eastern, y en 1866 el cable entre Irlanda y Terranova por fin operó. Dos años más tarde se consolidó un cable que cruzaba el Atlántico uniendo Irlanda y Canadá, recortando la transmisión de mensajes de días a horas. La proeza la lideraron el estadounidense Cyrus West Field y el científico irlandés William Thomson (Lord Kelvin), convencidos de que acelerar la sincronía entre potencias occidentales tenía un valor estratégico incalculable.

La técnica era imaginativa: dos barcos se citaban a mitad del océano y cada uno navegaba hacia su costa arrastrando la mitad del cable; había que gestionar 3.000 kilómetros, oleaje y tensiones extraordinarias. Lo que parecía imposible se volvió viable gracias a la gutapercha. Pronto se tendieron enlaces por el Mediterráneo y el mar Negro, y ya en 1855 se contabilizaban al menos una veintena larga de cables.

No todo fue coser y cantar. Las señales sufrían atenuaciones por la capacitancia entre el conductor y la toma de tierra, y los problemas de aislamiento eran frecuentes. En el anecdotario técnico de la época aparecen incluso acusaciones de sabotaje por intereses marítimos, lo que acabaría forzando reparaciones meticulosas y mucha mano de obra cualificada. Tras reveses financieros, algunos inversores se retiraron, pero seis años después la visión transoceánica volvió con fuerza.

Con el tiempo, la tecnología evolucionó. En los años 60 llegaron los cables coaxiales con multiplexación por división de frecuencia, capaces de ofrecer de 120 a 1.800 canales analógicos de telefonía. Ya en los 80, el salto a la fibra óptica y a la multiplexación por longitudes de onda abrió la puerta a transportar voz, datos, televisión e Internet en formato digital a gran escala, con capacidades de decenas e incluso cientos de terabits por segundo, y hojas de ruta que apuntan a cifras teóricas aún mayores.

Cómo se instalan y se protegen bajo el mar

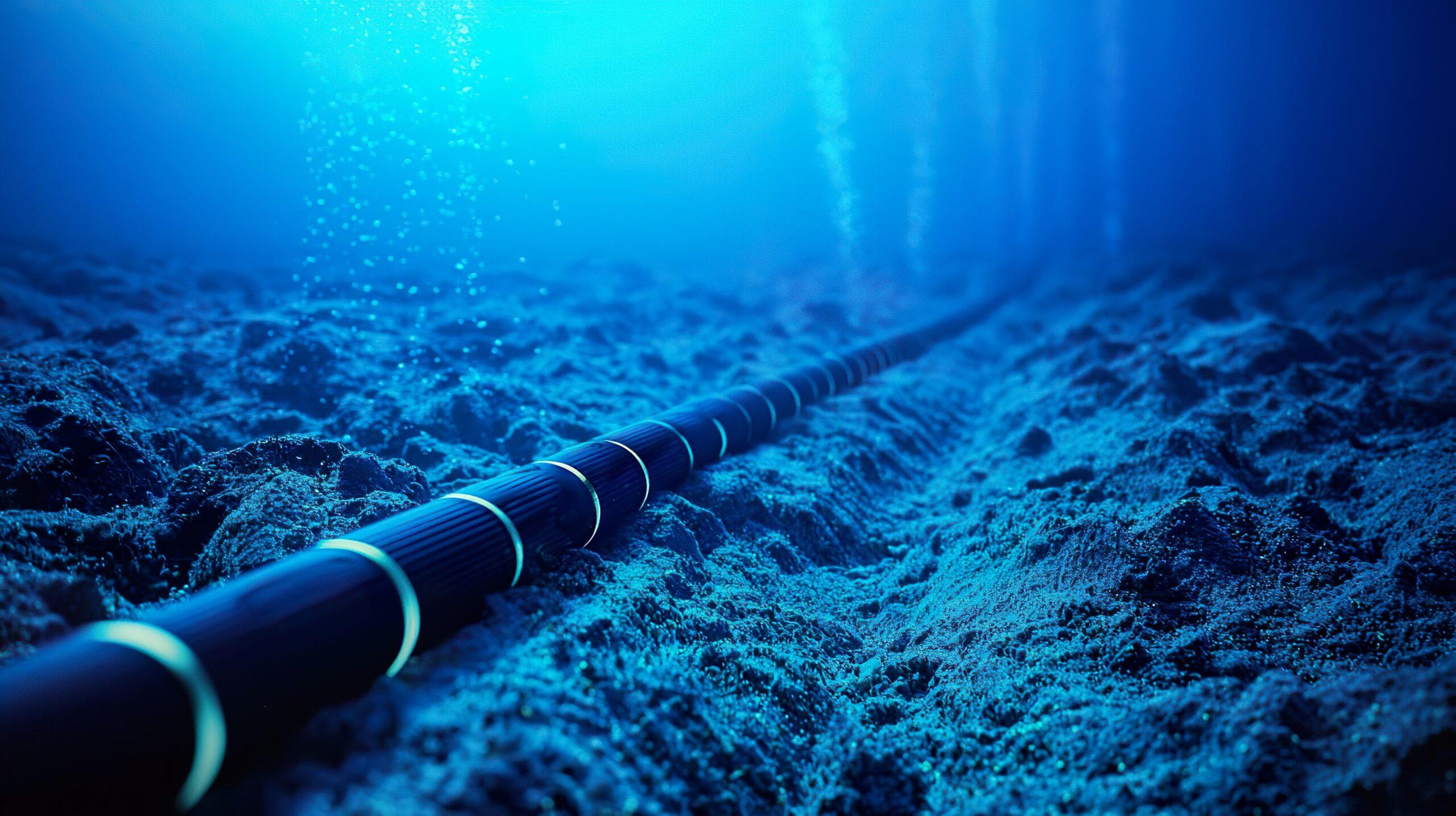

El despliegue es ingeniería pura y dura. Barcos cableros especializados almacenan el cable en enormes tanques circulares y lo van depositando en el lecho marino siguiendo rutas cartografiadas para esquivar fallas, volcanes submarinos, cañones y zonas de pesca intensiva. Cerca de la costa, un arado submarino accionado por ROVs abre un surco y entierra el cable para protegerlo de anclas y redes de arrastre; en aguas profundas, donde hay menos actividad humana, el cable suele descansar sobre el fondo sin necesidad de enterrado.

Uno de los retos es la orografía submarina. En la fosa de Japón, a unos 8.000 metros, existe cable operativo, pero para salvar esa profundidad durante la instalación puede requerirse bastante más longitud de la que marca la vertical: por ángulos y deriva, se han llegado a necesitar del orden de 16 kilómetros de cable para cubrir 8.000 metros de profundidad efectiva.

El diseño físico también varía según el entorno. Cuanto mayor es la profundidad, menor blindaje mecánico se requiere por la escasez de amenazas; cerca de la costa, se refuerza la armadura con más capas de acero. El alma del sistema son las fibras ópticas en el centro, envueltas por recubrimientos plásticos, filamentos de acero para resistencia, y conductores de cobre que llevan energía a los repetidores ópticos sumergidos. Todo ello se reviste con una funda externa polimérica para un aislamiento total y una larga vida útil.

En operación, la señal se amplifica mediante repetidores distribuidos cada decenas de kilómetros. Con WDM, cada longitud de onda actúa como un carril independiente, y sumando carriles se multiplican los gigabits por segundo. A modo orientativo, algunas configuraciones históricas y de laboratorio han citado valores como 3.840 gigabits por segundo por par y arquitecturas con 16 fibras que superan los 60 terabits por segundo; hoy, los sistemas comerciales de última generación se mueven con holgura en magnitudes de decenas de terabits por par y siguen escalando.

Mantenimiento, averías y resiliencia de la red

Cuando hay un fallo, se movilizan barcos de reparación, que localizan el punto afectado, izado mediante garfios o robots, y llevan los extremos a la superficie para empalmar o sustituir tramos. No hay muchos buques dedicados a esta labor, y una intervención en mar abierto puede alargarse, lo que explica por qué la redundancia de rutas es esencial para amortiguar impactos en el servicio.

La principal causa de averías no son fenómenos exóticos, sino la actividad humana: anclas, artes de pesca de arrastre y, en menor medida, mordiscos de fauna atraída por campos electromagnéticos (los tiburones se han ganado cierta fama, aunque los diseños actuales mitigan bastante ese riesgo). También hay incidentes geológicos; en 2006, un terremoto de magnitud 7.0 cerca de Taiwán se llevó por delante ocho cables, y once barcos trabajaron durante 49 días en su reparación.

Se estima que cada año se producen entre 100 y 150 cortes en todo el mundo. Para reducir la exposición, los proyectos planifican rutas, entierran cables en las zonas sensibles y despliegan sistemas de monitorización que detectan movimientos del fondo marino, acelerando avisos de seguridad. A día de hoy, no existe una protección estatal uniforme para estos activos; su resguardo pasa por consorcios, acuerdos internacionales y coordinación con autoridades marítimas.

Cuando acaba la vida útil, muchas operadoras planifican la retirada y el reciclaje de componentes, cerrando el círculo material de una infraestructura que, por su huella e importancia, debe gestionarse con criterios de economía circular y seguridad ambiental.

Rutas estratégicas, mapas y grandes cifras

Las rutas no se trazan al azar: conectan grandes centros de datos, polos financieros y regiones de alta demanda. Europa, Asia y América Latina mantienen potentes corredores con Norteamérica, y los mapas públicos de cables muestran la densidad entre estos ejes. A comienzos de 2021 se contabilizaban 426 sistemas en servicio y, más recientemente, más de 436 cables operativos, con longitudes acumuladas que superan de largo el millón de kilómetros.

En el extremo corto encontramos CeltixConnect, que une Irlanda y Reino Unido, mientras que en el otro extremo del espectro está el SeaMeWe-3, un veterano con unos 39.000 kilómetros y 39 puntos de amarre, desde Norden (Alemania) hasta Okinawa (Japón). Este sistema se gestiona con la participación de grandes operadores como France Telecom y China Telecom, y su administración corre a cargo de Singtel, dentro de un amplio consorcio de decenas de inversores. El mosaico de actores refleja la complejidad financiera y técnica de estas megaobras.

Propiedad, modelos de inversión y la nube

Históricamente, los cables eran propiedad de consorcios de telecos que luego vendían capacidad a quienes la necesitaban. A finales de los 90 se vivió un auge constructor y un mercado secundario de venta de pares. Hoy, las grandes tecnológicas de la nube como Google, Microsoft, Meta o Amazon se han convertido en inversores y coproprietarias, impulsando diseños optimizados para sus mallas globales de centros de datos y servicios distribuidos. La conectividad se orquesta como un ecosistema en el que redes troncales, data centers y servicios cloud deben funcionar al unísono.

Este cambio de paradigma prioriza rutas más directas, resilientes y con integración lógica con la infraestructura de computación a gran escala. No se trata solo de cuántos bits movemos, sino de cómo los movemos: con seguridad, eficiencia y responsabilidad. La prioridad es la flexibilidad operativa, la sostenibilidad y una planificación a largo plazo que minimice riesgos y maximice la disponibilidad.

Gobernanza, riesgos y geopolítica

Un libro reciente que examina la red de cables destaca su papel vital al transportar el 99 por ciento del tráfico global de datos y subraya los riesgos físicos y cibernéticos que afronta. La cadena de valor involucra fabricantes, armadores, operadores, grandes tecnológicas, gobiernos y reguladores, y el tablero geopolítico añade tensión: la competencia entre Estados Unidos y China marca muchas decisiones de inversión, permisos y seguridad. El sector necesita marcos regulatorios internacionales más robustos para proteger esta infraestructura crítica.

En Europa se percibe con claridad: la demanda crece, los costes y la logística son complejos, y es imprescindible una colaboración público-privada de alto nivel que garantice despliegue, mantenimiento y protección. Gestionar estos proyectos implica alinear prioridades diversas y navegar interdependencias: en redes tan distribuidas, la autoridad formal pesa menos que la credibilidad técnica, la transparencia y la capacidad de tejer acuerdos estables. En la práctica, la influencia se gana a base de confianza, objetivos compartidos y resultados.

Ciencia y medioambiente: nuevos usos de la red

Más allá de las telecomunicaciones, los cables se están revelando como una red sensorial para la observación de la Tierra. En Islandia, en 2021, una operadora local que llevaba fibra a una zona cercana a Reikiavik permitió realizar experimentos sismológicos en torno a dos volcanes. En uno de ellos, un cable cubierto por un glaciar monitorizó actividad, y en otro se midió una erupción en curso, logrando datos de gran resolución temporal y espacial. Aquellas pruebas, con tramos de 12 y 4 kilómetros, mostraron el potencial de la fibra para comprender riesgos volcánicos.

Un reto era que la fibra actuaba como un único sensor a lo largo de cientos o miles de kilómetros. La solución vino de la mano de la metrología óptica: un estudio del National Physical Laboratory (Reino Unido), publicado en Science en 2022, mostró que es posible segmentar cables intercontinentales en tramos de detección de 45 a 90 kilómetros mediante técnicas interferométricas, aislando perturbaciones locales y mejorando el análisis.

En un experimento con un cable de unos 5.800 kilómetros, los investigadores detectaron varios terremotos en la región de Indonesia, confirmando que esta técnica puede servir para alertas tempranas de tsunamis, seguimiento de microseísmos, corrientes, mareas e incluso para estudiar propiedades oceánicas relevantes ante el cambio climático. Se abre así la puerta a observatorios distribuidos sin interrumpir el tráfico de datos, aprovechando la sensibilidad intrínseca de la fibra.

La línea de trabajo ya contaba con antecedentes. En 2015, un equipo alemán aprovechó cables en desuso para detectar terremotos distantes y estimar hipocentros midiendo tiempos de llegada en curvaturas del trazado; posteriormente, investigadores como Andreas Fichtner ayudaron a trasladar estas técnicas a escenarios polares y activos, con éxito. En paralelo, puertos e infraestructuras costeras podrían beneficiarse de monitorización avanzada para prevenir riesgos y mejorar la resiliencia ante eventos extremos.

Innovación y sostenibilidad: del diseño al mar

La industria vive un giro verde ineludible. Ya no basta con rendimiento y fiabilidad: hay presión social, regulatoria y empresarial para reducir la huella ambiental, utilizar materiales más sostenibles, mejorar la eficiencia energética y aplicar prácticas marinas respetuosas. La siguiente ola de redes submarinas integrará prestaciones top con criterios de sostenibilidad desde el diseño hasta la operación.

Un ejemplo de esta tendencia es el Sophie Germain, el nuevo barco cablero de Orange Marine. Diseñado para reducir el consumo mediante un casco optimizado y pensado para reparaciones, incorpora conexión a la red eléctrica en puerto para minimizar emisiones atracado, y un sistema híbrido de generadores y baterías capaz de producir hasta 6 megavatios para propulsores y equipos, con una reducción aproximada del 20 por ciento de CO2 y del 82 por ciento de óxidos de nitrógeno gracias a su tratamiento de gases.

El navío transporta un ROV de última generación, diseñado por la propia Orange Marine, que permite cortar, inspeccionar y enterrar cables a distancia. Este tipo de capacidades marcan la diferencia cuando el mar se complica, y explican que la compañía haya superado las 800 reparaciones (algunas a más de 6.000 metros de profundidad) e instalado más de 257.000 kilómetros de fibra óptica submarina. En paralelo, Orange destaca su participación en una red que, sumando sistemas, alcanza del orden de 1,3 millones de kilómetros y unos 486 cables activos, suficientes para rodear la Tierra decenas de veces si se alinearan.

Divulgación y cultura de la conectividad

La historia de la conectividad también se cuenta en museos y exposiciones. Iniciativas como ‘Conexiones en la Colección Telefónica’ exploran cómo ondas, telégrafos, telefonía y cables submarinos han tejido una red de relaciones invisibles que, aun ocultas, nos comunican. Este tipo de propuestas ayudan a valorar lo que no se ve pero sostiene todo, y acercan al gran público una infraestructura tan esencial como desconocida.

Si miramos el cuadro completo, los cables submarinos son las arterias de Internet y el soporte de una economía digital que crece sin freno. Desde los primeros hilos aislados con gutapercha y las aventuras del Great Eastern hasta las modernas fibras WDM, hemos aprendido a tender, proteger y reparar rutas críticas, a reforzar su gobernanza y a usarlas con inteligencia para ciencia y seguridad. Quedan retos, claro: más resiliencia, mejor coordinación público-privada, marcos internacionales sólidos y un esfuerzo sostenido por reducir la huella. Pero con operadores, tecnológicas, reguladores y la comunidad científica remando en la misma dirección, la conectividad submarina global seguirá siendo ese milagro cotidiano que hace que todo funcione.